アウグスティヌスの言語3階層論を、このブログの生活世界の構造に位置付けてみると、コト界の「言分け」構造はとりあえず、「上分け」「中分け」「下分け」の3つに分かれる、と述べてきました。ここでもう一度、前述の議論を整理しておきましょう。

最初に紹介したソシュールの言説では、「記号の恣意性」が主張されており、「下わけ」は無視されているようですが、全体を振り返ると、必ずしもそうではないようです。

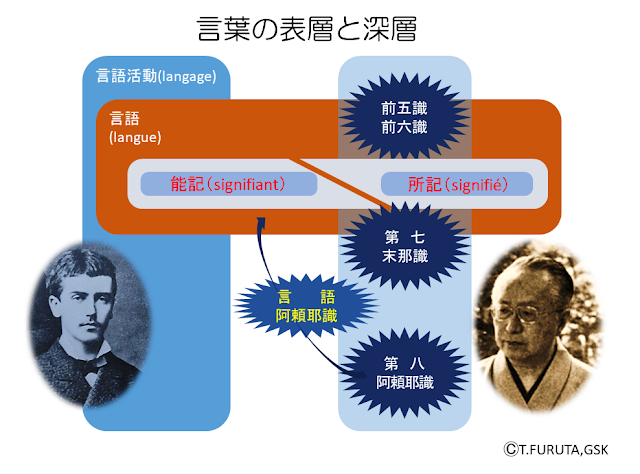

彼の言語学では、大前提として、人間の広範な言語活動(langage)と社会的な言語制度(langue)を峻別したうえで、後者における「言語の恣意性」を説いているからです。

言語(langue)とはなんであるか? われわれにしたがえば、それは言語活動(langage)とは別物である。それはこれの一定部分にすぎない。ただし本質的ではあるが、それは言語能力の社会的所産であり、同時にこの能力の行使を個人に許すべく社会団体の採用した必要な制約の総体である。 (一方)言語活動(langage)は、ぜんたいとして見れば、多様であり混質的である。いくつもの領域にまたがり、同時に物理的、生理的、かつ心的であり、なおまた個人的領域にも社会的領域にもぞくする。それは人間的事象のどの部類にも収めることができない、その単位を引きだすすべを知らぬからである。 これに反して、言語(langue)はそれじしん全一体であり、分類原理である。言語活動事実のなかでそれに首位を与えさえすれば、ほかに分類のしようもない総体のうちに、本然の秩序を引き入れることになるのである。」(『一般言語学講義』小林英夫訳、1940~1984年) |

これを見ると、ソシュールの言語論とは、敢えて「下分け」を省いたうえで、「上分け」と「中分け」の構造を詳細に究明したものといえるでしょう。

一方、続いて紹介した井筒俊彦説では、以上のようなソシュールの立場を認めたうえで、独自の言語阿頼耶識が展開されています。

いかなる事物も、いかなる対象も、 一瞬たりとも即自的には与えられていない(ソシュール手稿9、丸山訳」)、しかし、人間において、「コトバの中に、自然に与えられている事物を見る幻想の根は深い(同上)」、という意味深長な言葉をソシュールは吐いている。つまり、人間意識の意味生産的想像力の織り出す、半ば透明、半ば不透明なベールが、我々と「自然」との間を隔てている、しかも我々は、通常、それに気付いていない、ということである。(『意味の深みへ』:P56) 唯識派では、「種子」の、いわば溜り場として、阿頼耶識(alaya-vijñãna)なる意識下の場所を意識構造モデル的に措定する。アーラヤとは貯蔵所、収蔵所の意味。(中略) 元来、唯識哲学は、大ざっばに見て三層の意識構造モデルを立てる。(中略) ⑴感覚知覚と思惟・想像・感情・意欲などの場所としての表層(前五識および第六意識)、 ⑵一切の経験の実存的中心点としての自我意識からなる中間層(第七末那識)、 ⑶近代心理学が無意識とか下意識とか呼ぶものに該当する深層。 第三の深層意識領域が、いまここで問題としているalaya-vijñãna である。 (筆者注:前五識は視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚、第六識は意識、第七末那識は自己意識、阿頼耶識は深層無意識) この概念を、言語理論的方向に引きのばして、私は「言語アラヤ識」、「意味アラヤ識」などという表現を使う。まだ経験的意識の地平に、辞書的に固定された意味として、出現するには至っていない、あるいは、まだ出現しきっていない、「意味可能体」、つまり、まだ社会制度としての言語のコードに形式的に組み込まれていない浮動的な意味の貯蔵所として、上述の意識構造モデル第三層を形象化するのである。(同:P78) このような観点から見られたアラヤ識は、明らかに、一種の「内部言語」あるいは「深層言語」である。辞書に記載された形での語の意味に固形化する以前の、多数の「意味可能体」が、下意識の間のなかに浮遊している。茫洋たる夜の間のなかに点減する無数の灯火にでも譬えようか。(同:P79) |

これこそ「下分け」の理論的な論拠となるものではないでしょうか。

先学諸賢の以上のような論説を前提にしつつ、生活構造論としての「3分け」論を考えていきましょう。