総務省統計局の「社会生活基本調査」(2022年版)をベースに、生活世界構造の視点から生活時間の実態を探っています。

今回は地域差、つまり都道府県別に生活構造の差異を読み取ります。

まずは差真化(学業、学習・自己啓発・学業以外の訓練)と差戯化(趣味・娯楽、スポーツ)の地域差。いわば「まじめさ」と「おあそび」ともいうべき行動で、とりまとめれば地域別の「ゆとり」度はどうなっているのでしょうか。

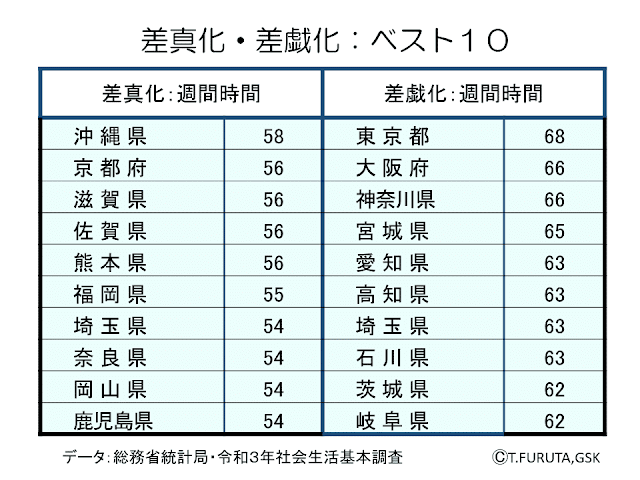

下表は差真化と差戯化の多い地域を、都道府県別のベストテンとしてあげてみたものです。

●差真化では、沖縄県がトップで、京都府、滋賀県、佐賀県が続き、埼玉県以外はすべて西日本の地域です。「まじめさ」行動では西日本が勝っているということでしょうか。

●差戯化では、東京都がトップで、神奈川県、大阪府、宮城県、愛知県と続いていますが、高知県以外はほぼ中央地域が入っています。「おあそび」行動は、仙台から大阪までの中央部に偏っているようです。

続いて下図では、差真化(真)と差戯化(戯)のデータをクロスしてみました。両方の位置が高いほど、全体的な「ゆとり」の大きさが現れており、点線で囲ったような、5つのグループが浮かんできました。

➀真高・戯高地域・・・学び度も遊び度もともに高く、ゆとり度の高い地域・・・東京都、大阪府、神奈川県・・・中央地域 ➁真高・戯低地域・・・学び度が遊び度より高い地域・・・沖縄県、九州諸県、島根県などの7県・・・主に西日本地域 ➂真低・戯高地域・・・遊び度が学び度より高い地域・・・北海道、高知県、宮城県・・・ほぼ遠隔地 ➃真低・戯低地域・・・学び度も遊び度もともに低い地域・・・青森県、秋田県、山形県・・・東北地域 ➄真中・戯中地域・・・学び度も遊び度もともに中程度の地域・・・上記以外の31府県・・・平均的な地域 |

以上のように、差真化と差戯化をクロスすると、日本列島の地域別特性がかなり明快に現れてきます。